Nota: Agradecemos a las autoras del texto quienes nos brindaron su autorización para traducir y publicar este artículo en español. La traducción fue realizada por el equipo editorial de Mad in México

Connie M. S. Janiszewski, Emily Friedel, David Skvarc, Donna Koller y Lisa B. Grech Publicación en línea por primera vez, 3 de julio de 2025. https://dx.doi.org/10.1037/rep0000631

CITACIÓN: Janiszewski, C. M. S., Friedel, E., Skvarc, D., Koller, D. y Grech, L. B. (2025). La relación entre la identidad de la discapacidad y el uso del lenguaje que antepone a la persona y el que antepone la identidad. Psicología de la rehabilitación. Publicación anticipada en línea. https://dx.doi.org/10.1037/rep0000631

La relación entre Identidad de Discapacidad y el uso del lenguaje centrado en la identidad y la persona

Connie M. S. Janiszewski1, Emily Friedel1, David Skvarc1, Donna Koller2 y Lisa B. Grech1, 3 1 Facultad de Salud, Escuela de Psicología, Universidad Deakin 2 Facultad de Servicios Comunitarios, Estudios de la Primera Infancia, Universidad Metropolitana de Toronto 3 Facultad de Ciencias y Salud, Escuela de Psicología, Universidad Charles Sturt

Propósito/Objetivo: Continúa el debate sobre las preferencias lingüísticas en materia de discapacidad, ya que algunas personas se decantan por el lenguaje que antepone a la persona y otras prefieren el lenguaje que antepone la identidad. No todas las personas con discapacidad se identifican como tales, y el uso del lenguaje puede verse influido por la identidad de discapacidad de cada individuo. Este estudio examinó la relación entre la identidad de discapacidad y el uso del lenguaje para la autoidentificación, la referencia a otras personas y la percepción de lo que es apropiado en diferentes contextos. Método/diseño de la investigación: En 2021, 776 participantes (M = 39,9 años; 72,8 % mujeres, 17,5 % no binarios; 87,2 % de Australia, 6,1 % de Estados Unidos, 3,6 % del Reino Unido) completaron una encuesta sobre factores demográficos y relacionados con la salud, identidad de discapacidad, uso del lenguaje de discapacidad y percepción de la adecuación del uso del lenguaje de discapacidad en diferentes contextos. Se utilizaron modelos de regresión lineal múltiple y logística multinomial para explorar las relaciones entre estas variables.

Resultados: Los participantes con una identidad de discapacidad más fuerte eran más propensos a utilizar un lenguaje que anteponía la identidad y lo percibían como más adecuado en todos los contextos, mientras que aquellos con una identidad de discapacidad más baja preferían un lenguaje que anteponía a la persona. Varios factores demográficos y relacionados con la salud predijeron de manera significativa una identidad de discapacidad más fuerte, incluyendo la edad más joven, el género no binario, la residencia en «otros» países (por ejemplo, Nueva Zelanda, Canadá y países europeos, excepto el Reino Unido), afecciones del desarrollo neurológico, auditivas, digestivas o de dolor, afecciones congénitas y tener discapacidades visibles o tanto visibles como invisibles.

Conclusiones/Implicaciones: Estos hallazgos contribuyen a una comprensión más profunda de la identidad de discapacidad y las preferencias lingüísticas. Las investigaciones futuras deberían explorar cómo los contextos personales y ambientales influyen en el uso del lenguaje entre las personas con discapacidad, ya que tratar a las personas con dignidad y respeto es esencial para avanzar hacia una sociedad más inclusiva.

Impacto e implicaciones

Este es el primer estudio que examina e identifica una relación significativa entre la identidad de discapacidad y el uso de un lenguaje que antepone a la persona, a la identidad o intercambiable para la autoidentificación, la referencia a otras personas y la percepción de lo apropiado en diferentes contextos. El hallazgo de que los participantes con una identidad de discapacidad más fuerte preferían un lenguaje que antepone la identidad y lo percibían como más apropiado en todos los contextos, mientras que aquellos con una identidad de discapacidad más baja preferían un lenguaje que antepone a la persona, contribuye a nuestra comprensión de cómo la identidad de discapacidad influye en las preferencias lingüísticas. Varios factores demográficos y relacionados con la salud predijeron de manera significativa una identidad de discapacidad más fuerte, entre ellos la edad más joven, el género no binario, la residencia en «otros» países, las afecciones del desarrollo neurológico, auditivas, digestivas o de dolor, las afecciones congénitas y el hecho de tener discapacidades visibles o tanto visibles como invisibles.

Estos hallazgos pueden servir de base para formular recomendaciones destinadas a promover un lenguaje respetuoso, no solo en la investigación y la práctica de la rehabilitación, sino en toda la sociedad, con el fin de defender la dignidad, la autonomía y la capacidad de acción de las personas con discapacidad.

La sociedad es cada vez más inclusiva con las personas con discapacidad, lo que fomenta una mayor conciencia de los daños que causan la objetivación y los estereotipos (Grech et al., 2023). No obstante, los prejuicios y la discriminación siguen siendo retos importantes (Bogart y Dunn, 2019). El lenguaje desempeña un papel crucial en la interpretación, la comprensión y la apreciación de la discapacidad (Dunn y Andrews, 2015). Las preferencias lingüísticas varían, ya que algunas personas con discapacidades o problemas de salud prefieren un lenguaje que anteponga a la persona y otras prefieren un lenguaje que anteponga la identidad (Grech et al., 2023). Las investigaciones destacan que el uso del lenguaje en relación con la discapacidad es complejo y depende del contexto (Grech et al., 2024), y puede verse influido por la fuerza de la identidad de discapacidad de una persona (Bogart et al., 2017; Dunn y Andrews, 2015).

Identidad de discapacidad

Modelo social de la discapacidad

El modelo social de la discapacidad (Oliver, 1983) conceptualiza la discapacidad como el resultado de barreras ambientales —físicas, sociales, actitudinales y comunicativas— que deben abordarse para lograr la igualdad (Barnes, 2019; Olkin, 1999). Este modelo establece paralelismos con otros grupos estigmatizados, como las minorías étnicas, que también sufren prejuicios y discriminación, lo que contribuye a las disparidades en ámbitos como los ingresos y la atención sanitaria (Bogart et al., 2017).

La construcción social de la discapacidad desplaza de manera similar la atención del individuo a las estructuras sociales que perpetúan la exclusión, desde las microagresiones hasta la discriminación abierta (Dunn y Andrews, 2015). Los defensores de esta causa argumentan que la discapacidad suele pasarse por alto en los debates sobre la diversidad (Bogart y Dunn, 2019) y que el capacitismo —definido como «estereotipos, prejuicios, discriminación y opresión social hacia las personas con discapacidad» (Bogart y Dunn, 2019, p. 651)— sigue estando muy extendido (Dunn y Andrews, 2015). Además, el lenguaje desempeña un papel crucial a la hora de mitigar o perpetuar las ideologías capacitistas (Bottema-Beutel et al., 2021).

Teoría de la identidad social

La teoría de la identidad social (Tajfel y Turner, 1979) sugiere que las personas pertenecientes a grupos marginados gestionan los prejuicios y la discriminación asimilándose al grupo mayoritario o afirmando su identidad minoritaria. Aunque inicialmente se conceptualizó para las minorías étnicas, este marco también se ha aplicado a la discapacidad (Dunn y Burcaw, 2013).

El desarrollo de la identidad de la discapacidad está asociado a temas como las creencias internas sobre la propia discapacidad y la comunidad de personas con discapacidad en general, el significado personal, la afirmación de la discapacidad, el apego a la comunidad, los valores compartidos, las experiencias de frustración y la participación en la política y el activismo en materia de discapacidad (Dunn y Burcaw, 2013; Forber-Pratt et al., 2020).

La autoidentificación de la discapacidad está relacionada con la mejora de los resultados de salud mental, incluida la reducción de la depresión y la ansiedad (Bogart, 2015), una mayor autoestima y bienestar (Nario-Redmond et al., 2013) y una mayor satisfacción con la vida (Bogart, 2014). A pesar de estos beneficios, la autoidentificación sigue siendo poco común (Bogart et al., 2017). La discapacidad de una persona, combinada con su contexto personal y ambiental, puede influir en que se identifique como discapacitada. La gravedad de la discapacidad y el estigma e e también son factores clave para predecir la identidad de discapacidad. La autoidentificación puede actuar como factor de protección al permitir que las personas atribuyan el estigma a factores externos en lugar de internos, lo que puede ser especialmente valioso para aquellas con discapacidades más graves que a menudo experimentan una mayor estigmatización (Bogart et al., 2017).

Las preferencias lingüísticas también pueden verse influidas por la fuerza de la identidad de discapacidad de una persona, así como por factores demográficos y relacionados con la salud, como el tipo de discapacidad (Dunn y Andrews, 2015). Por ejemplo, muchas personas de la comunidad autista prefieren un lenguaje que anteponga la identidad, refiriéndose a sí mismas como «autistas» (Brown, 2011). Los críticos argumentan que el lenguaje que antepone a la persona, que separa a la persona de la discapacidad, puede desalentar la identificación de la discapacidad (Dunn y Andrews, 2015).

Preferencias lingüísticas en materia de discapacidad

Lenguaje que antepone la persona

El movimiento que antepone la persona comenzó en la primera conferencia de autodefensa celebrada en 1974, en la que las personas con discapacidad abogaron por el reconocimiento de su personalidad (Wehmeyer et al., 2000). Este movimiento marcó un cambio del modelo médico al modelo social de la discapacidad, lo que impulsó cambios políticos y legislativos destinados a mejorar los derechos de las personas con discapacidad (Crocker y Smith, 2019; Dunn y Andrews, 2015).

La Asociación Americana de Psicología (APA) respaldó el lenguaje que antepone a la persona en 1992 (APA, 1992). En comparación con el lenguaje médico, que reduce a las personas a sus diagnósticos (por ejemplo, «el paciente con enfermedad mental»; Andrews, 2017), el lenguaje que antepone a la persona (por ejemplo, «persona con discapacidad») da prioridad al individuo sobre su discapacidad (Crocker y Smith, 2019). Sigue siendo la norma en los documentos y directrices gubernamentales a nivel mundial (Granello y Gibbs, 2016).

Sin embargo, algunos defensores critican el lenguaje que antepone a la persona, argumentando que separar a la persona de la discapacidad implica que la discapacidad es indeseable (Dunn y Andrews, 2015). Esto puede estigmatizar aún más la discapacidad, reforzar la discriminación internalizada e impedir la formación de la identidad de la discapacidad (Andrews et al., 2019; Dunn y Andrews, 2015). Aunque el lenguaje que antepone a la persona fue introducido inicialmente por defensores de las personas con discapacidad, algunos sostienen que hoy en día ya no está impulsado principalmente por la comunidad de personas con discapacidad (Gernsbacher, 2017).

Lenguaje que antepone la identidad

El lenguaje que antepone la identidad (por ejemplo, «persona con discapacidad») acepta la discapacidad como parte integral de la identidad de una persona (Dunn y Andrews, 2015). Su resurgimiento fue impulsado por defensores de las personas con discapacidad, muchos de los cuales están fuertemente alineados con la cultura de la discapacidad (Andrews et al., 2013). Derivada del modelo minoritario, la cultura de la discapacidad enfatiza la discapacidad como un aspecto central de la identidad (Forber-Pratt et al., 2019). Si bien la cultura sorda ha utilizado durante mucho tiempo el término «Sordo» en mayúscula para significar la identidad cultural (Brueggemann, 2013), esta práctica ha sido adoptada más recientemente por la comunidad de personas con discapacidad en general (Andrews et al., 2019).

El respaldo al lenguaje que antepone la identidad refleja el orgullo por la discapacidad, afirmando que la discapacidad no es algo de lo que avergonzarse (Forber-Pratt et al., 2019). Puede servir como una estrategia prometedora para proteger la autoestima contra el estigma (Bogart et al., 2018) y como una forma de empoderamiento, desafiando la marginación histórica de las personas con discapacidad (Vivanti, 2020).

Más recientemente, la APA ha respaldado el uso intercambiable del lenguaje que antepone a la persona y el que antepone la identidad para apoyar la elección individual y promover el respeto (APA, 2020). Para seguir fomentando una sociedad más inclusiva, es necesario seguir investigando la relación entre la identidad de la discapacidad y el uso del lenguaje. Una comprensión más profunda de esta relación puede servir de base para un uso respetuoso del lenguaje que defienda la dignidad, la autonomía y la capacidad de acción de las personas con discapacidades o problemas de salud, lo que debería ser una prioridad en la investigación y la práctica de la rehabilitación.

Objetivos

El objetivo de este estudio es examinar la relación entre la identidad de la discapacidad y el uso de un lenguaje que antepone la persona, la identidad o ambos, para la autoidentificación y al referirse a otras personas, así como la percepción de la adecuación del lenguaje en diferentes contextos. También explora cómo los factores demográficos y relacionados con la salud, como el tipo de discapacidad, la duración y la visibilidad, se relacionan con la identidad de la discapacidad y el uso del lenguaje. Basándonos en investigaciones anteriores, nuestra hipótesis es que los participantes con una identidad de discapacidad más fuerte serán más propensos a utilizar un lenguaje que anteponga la identidad, especialmente aquellos que se identifican como autistas o como miembros de la comunidad sorda.

Método

Diseño

Este estudio forma parte de una investigación transversal más amplia sobre las preferencias lingüísticas que anteponen a la persona y a la identidad (Grech et al., 2024). Los participantes fueron reclutados a través de anuncios en redes sociales, sitios web y boletines informativos de organizaciones de defensa y servicios comunitarios relevantes. Aunque el reclutamiento se coordinó principalmente a través de organizaciones con sede en Australia, también se aceptó la participación internacional. La encuesta en línea estuvo abierta del 7 de julio al 30 de noviembre de 2021.

Participantes

Podían participar las personas que declararan tener una discapacidad o un problema de salud. Las personas que accedieron al enlace y dieron su consentimiento informado por escrito fueron dirigidas a la encuesta en línea, alojada en Qualtrics (Provo, Utah). La encuesta solo estaba disponible en inglés y se tardaba entre 15 y 20 minutos en completarla. Los participantes no recibieron ninguna compensación por su participación.

De las 1078 respuestas anónimas recibidas, se excluyeron 254 por datos insuficientes y 48 por no informar de una discapacidad o problema de salud, lo que dio como resultado 776 respuestas válidas. Otras siete fueron excluidas de los análisis de la adecuación del lenguaje percibida en diferentes contextos debido a la falta de datos, lo que dejó 769 registros. Como parte del proceso de limpieza de datos, se habilitaron en Qualtrics los ajustes de detección de fraudes, incluidas medidas para evitar envíos múltiples y detectar bots. No se realizaron comprobaciones de validez adicionales.

Medidas

La encuesta de 42 preguntas recopiló la siguiente información (véase la sección A en los materiales complementarios en línea).

Factores demográficos y relacionados con la salud

Los participantes proporcionaron información sobre su edad, identidad de género, nivel educativo más alto alcanzado, país de residencia, discapacidad o afección de salud principal, si la afección era congénita o adquirida, su duración y su visibilidad.

Identidad de discapacidad

La identidad de la discapacidad se midió utilizando una versión modificada de la Escala de Identidad de la Discapacidad (Hahn y Belt, 2004). Se seleccionó esta escala por su concisión en relación con otras medidas disponibles, con el fin de minimizar la carga para los participantes. La escala de ocho ítems evalúa dos factores: «afirmación de la discapacidad» y «negación de la discapacidad». Para mejorar la inclusividad, los ítems se adaptaron para incluir el término «condición de salud» junto con «discapacidad». Las respuestas se calificaron en una escala Likert de 5 puntos que iba desde «muy de acuerdo» a «muy en desacuerdo». Las puntuaciones totales oscilaron entre 8 y 40, y las puntuaciones más altas indicaban una identidad de discapacidad más fuerte. Se calcularon las puntuaciones resumidas, invirtiendo los ítems positivos para garantizar que las puntuaciones más altas reflejaran de manera consistente una identidad de discapacidad más fuerte.

Uso del lenguaje sobre la discapacidad

Los participantes indicaron si utilizan un lenguaje que antepone la persona, la identidad o ambos indistintamente para identificarse a sí mismos y cuando se refieren a otras personas.

Percepción de la adecuación del lenguaje

Los participantes también calificaron la adecuación del uso del lenguaje sobre la discapacidad en diferentes contextos, incluyendo la atención sanitaria, la educación, los medios de comunicación, los entornos públicos y familiares, así como entre las personas con discapacidad. Las calificaciones se otorgaron en una escala Likert de 5 puntos que iba desde inadecuado hasta adecuado.

Análisis

Las afecciones de salud se clasificaron según la Clasificación Internacional de Enfermedades, 11.ª revisión (Organización Mundial de la Salud, 2022; véase la sección B en los materiales complementarios en línea). Las discapacidades notificadas por menos de 24 participantes se agruparon en «otras». Dado que varios participantes notificaron múltiples discapacidades, se definió la afección principal como la adquirida más tempranamente o, si esto no estaba claro, la primera afección enumerada.

Se utilizaron estadísticas descriptivas y tabulaciones cruzadas para explorar las relaciones entre los factores demográficos y relacionados con la salud, la identidad de la discapacidad, el uso del lenguaje y la adecuación del lenguaje percibida de form e en diferentes contextos. Se utilizaron análisis de varianza unidireccionales (ANOVA) con pruebas post hoc de Tukey para evaluar las diferencias en las puntuaciones de identidad de la discapacidad entre los factores demográficos y relacionados con la salud. Se aplicaron pruebas ANOVA de Welch y pruebas post hoc de Games-Howell cuando la prueba de Levene indicó varianzas desiguales. Los análisis de correlación de Pearson examinaron las relaciones entre las variables continuas.

Se utilizaron modelos de regresión lineal múltiple para identificar los predictores de la identidad de discapacidad basados en factores demográficos y relacionados con la salud, y para examinar la percepción de la adecuación del uso del lenguaje de la discapacidad en diferentes contextos. Los modelos de regresión logística multinomial evaluaron las relaciones entre: (a) la identidad de discapacidad y el uso del lenguaje para la autoidentificación y al referirse a otros; y (b) los factores demográficos y relacionados con la salud y el uso del lenguaje de discapacidad. Estos análisis de regresión se realizaron a posteriori para explorar las asociaciones observadas en los datos y deben interpretarse como exploratorios.

Las variables continuas se estandarizaron en todos los modelos. Las categorías de referencia se seleccionaron en función del mayor número de participantes dentro de cada variable. Los diagnósticos de multicolinealidad no indicaron problemas importantes, con factores de inflación de la varianza generalizada ajustados, teniendo en cuenta los grados de libertad, todos por debajo de 5.

Transparencia y apertura

Este estudio siguió las normas de presentación de artículos de revistas (Kazak, 2018). Se informa detalladamente del tamaño de la muestra, todas las exclusiones de datos, manipulaciones y medidas utilizadas en el estudio. Los datos, el código de análisis y los materiales de investigación están disponibles previa solicitud al autor correspondiente. Las estadísticas descriptivas, las tabulaciones cruzadas y los ANOVA se realizaron utilizando IBM SPSS Statistics (versión 30.0). Las regresiones lineales múltiples y logísticas multinomiales se realizaron utilizando R (versión 4.4.2) y RStudio (versión 2024.12.0+467). El diseño del estudio y los análisis no se registraron previamente. La aprobación ética fue concedida por el Comité de Ética en Investigación Humana de la Universidad Charles Sturt (H20336).

Resultados

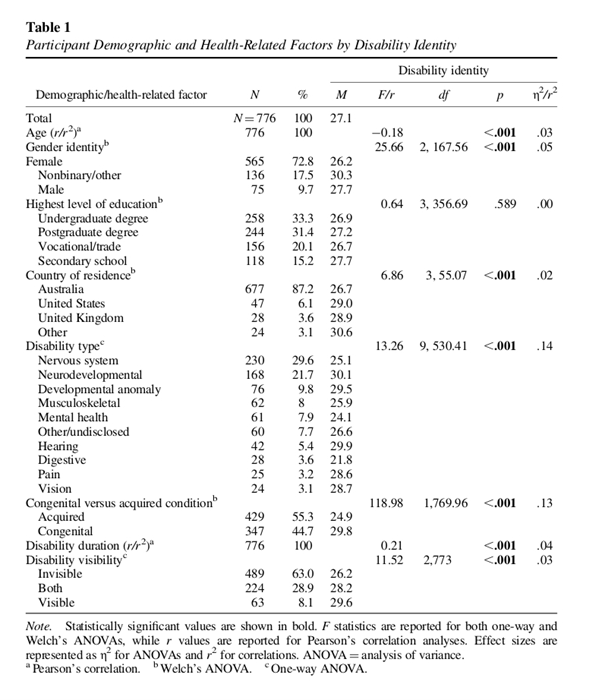

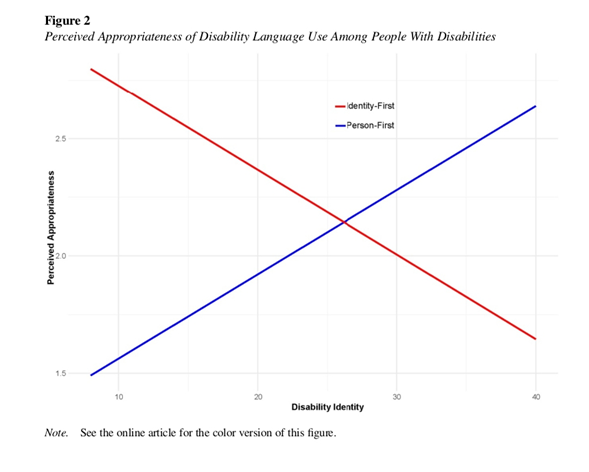

Factores demográficos y relacionados con la salud Los factores demográficos y relacionados con la salud de los participantes y su relación con la identidad de discapacidad se resumen en la tabla 1. Los participantes tenían una edad media de 39,9 años (rango = 14-89; DE = 13,8), con una correlación negativa débil pero e e entre la edad y la identidad de discapacidad. Las pruebas post hoc ANOVA de Welch y Games-Howell revelaron efectos significativos de la identidad de género y el país de residencia en la identidad de discapacidad: los participantes no binarios obtuvieron puntuaciones más altas que las mujeres (p, 0,001) y los hombres (p = 0,020), mientras que los participantes de Estados Unidos (p = 0,018) y «otros» países (por ejemplo, Nueva Zelanda, Canadá y países europeos, excepto el Reino Unido; p = 0,014) obtuvieron puntuaciones más altas que los de Australia (véase la tabla C10 en los materiales complementarios en línea). El ANOVA unidireccional y las pruebas post hoc de Tukey indicaron diferencias significativas en las puntuaciones de identidad de discapacidad entre los distintos tipos de discapacidad. Los participantes con trastornos del desarrollo neurológico obtuvieron puntuaciones más altas que los que padecían trastornos digestivos, de salud mental, del sistema nervioso, musculoesqueléticos u «otros» (por ejemplo, trastornos autoinmunitarios; todos p, 0,001). Los participantes con trastornos digestivos obtuvieron puntuaciones más bajas que los que tenían trastornos del desarrollo neurológico, auditivos, anomalías del desarrollo (todos p, 0,001), visión (p = 0,004), dolor (p = 0,005) u «otros» trastornos (p = 0,002). El ANOVA de Welch mostró que los participantes con trastornos congénitos obtuvieron puntuaciones significativamente más altas que los que tenían trastornos adquiridos (p, 0,001). La duración media de la discapacidad fue de 17,1 años (rango = 1-40; DE = 11,2), incluidas las afecciones congénitas, con una correlación positiva débil pero significativa entre la duración de la discapacidad y la identidad de la discapacidad. Además, el ANOVA unidireccional y las pruebas post hoc de Tukey indicaron que los participantes con discapacidades visibles o tanto visibles como invisibles tenían una identidad de discapacidad más fuerte que aquellos con discapacidades solo invisibles (p, 0,001).

Identidad de discapacidad

La tabla 2 presenta los coeficientes de un modelo de regresión lineal múltiple que predice la identidad de discapacidad. Entre los predictores significativos se encontraba la edad, ya que cada año adicional se asociaba con una disminución en las puntuaciones de identidad de discapacidad. Por el contrario, identificarse como no binario predecía una identidad de discapacidad más fuerte que identificarse como mujer (la categoría de referencia). Los participantes que residían en «otros» países también tenían puntuaciones de identidad de discapacidad más altas en comparación con los de Australia (la categoría de referencia). Las afecciones del desarrollo neurológico, auditivas o de dolor predijeron una identidad de discapacidad más fuerte que las afecciones del sistema nervioso (la categoría de referencia), mientras que las afecciones digestivas predijeron una identidad de discapacidad más baja. Las afecciones congénitas se asociaron con una identidad de discapacidad e mente más fuerte que las afecciones adquiridas (la categoría de referencia). Además, tener una discapacidad visible o tanto visible como invisible predijo puntuaciones de identidad de discapacidad más altas que tener solo una discapacidad invisible (la categoría de referencia).

Lenguaje de la discapacidad

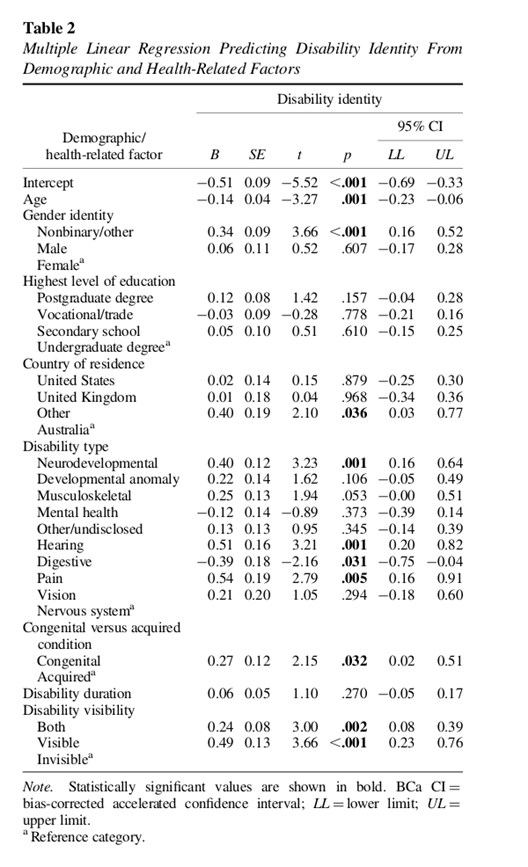

La figura 1 presenta gráficos de probabilidad de los modelos de regresión logística multinomial que predicen el uso del lenguaje de la discapacidad para la autoidentificación (figura 1A) y cuando se hace referencia a otras personas (figura 1B) en función de la identidad de discapacidad. Los participantes con una identidad de discapacidad más baja eran más propensos a utilizar un lenguaje que antepone a la persona, aunque esta preferencia disminuía a medida que aumentaban las puntuaciones de identidad, convirtiéndose en la menos preferida entre aquellos con una identidad de discapacidad más fuerte.

En cuanto a la autoidentificación, el uso intercambiable del lenguaje que antepone a la persona y el que antepone la identidad se mantuvo estable en puntuaciones de identidad más bajas antes de disminuir. Al referirse a otras personas, aumentó ligeramente con la identidad de discapacidad antes de disminuir de nuevo. En ambos casos, el lenguaje que antepone la identidad era menos probable entre los participantes con una identidad de discapacidad más baja, pero aumentaba de forma constante con una identidad más fuerte, convirtiéndose en el más preferido, especialmente para la autoidentificación. Aunque el lenguaje que antepone la identidad y el que antepone a la persona se utilizaron como categorías de referencia para la autoidentificación y para referirse a otras personas, respectivamente, se incluyen sus probabilidades para ofrecer una visualización completa.

Los detalles estadísticos completos, incluidos los coeficientes, las razones de probabilidades y los intervalos de confianza, están disponibles en la tabla C2 de los materiales complementarios en línea.

Las regresiones logísticas multinomiales también examinaron la influencia de los factores demográficos y relacionados con la salud en el uso del lenguaje de la discapacidad para la autoidentificación (véase la tabla C3 en los materiales complementarios en línea) y al referirse a otras personas (véase la tabla C4 en los materiales complementarios en línea). En cuanto a la autoidentificación, el aumento de la edad predijo significativamente el uso de lenguaje centrado en la persona e intercambiable frente al lenguaje centrado en la identidad. Además, los participantes con una cualificación profesional o comercial eran más propensos que los que tenían un título universitario (la categoría de referencia) a utilizar lenguaje centrado en la persona frente al lenguaje centrado en la identidad. Por el contrario, los predictores del lenguaje que antepone la identidad al de la persona incluían identificarse como no binario (en comparación con mujer e ), residir en Estados Unidos, Reino Unido u «otros» países (en comparación con Australia), tener una afección del desarrollo neurológico o dolorosa (en comparación con una afección del sistema nervioso) y tener una discapacidad visible e invisible (en comparación con solo una discapacidad invisible).

Al referirse a otras personas, el aumento de la edad predecía una preferencia por el lenguaje que antepone a la persona sobre el lenguaje que antepone la identidad y el lenguaje intercambiable. Los predictores del lenguaje que antepone la identidad sobre el lenguaje que antepone a la persona incluían identificarse como no binario, residir en Estados Unidos o Reino Unido, tener una afección neurológica, digestiva o de dolor, y tener una discapacidad tanto visible como invisible. Los predictores del lenguaje intercambiable frente al lenguaje que antepone a la persona incluían el género no binario, así como las afecciones del desarrollo neurológico o digestivo.

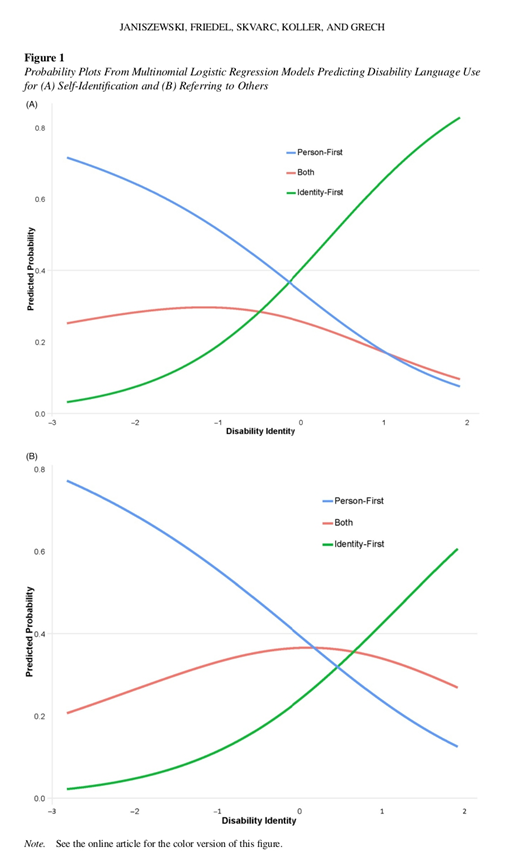

Identidad de discapacidad y percepción de la adecuación del lenguaje

La figura 2 presenta un gráfico de líneas basado en modelos de regresión lineal múltiple que predicen la percepción de la adecuación del lenguaje entre las personas con discapacidad. En todos los contextos, incluidos la atención sanitaria, la educación, los medios de comunicación, los entornos públicos y familiares, y entre las personas con discapacidad, los participantes con una identidad de discapacidad más fuerte eran significativamente más propensos a percibir el lenguaje que antepone la identidad como más adecuado (véase la tabla C5 en los materiales complementarios en línea). Por el contrario, las puntuaciones más bajas en identidad de discapacidad se asociaban sistemáticamente con una preferencia por el lenguaje que antepone la persona.

Discusión

Este es el primer estudio que examina la relación entre la identidad de discapacidad y el uso del lenguaje que antepone la persona, el que antepone la identidad o el lenguaje intercambiable para la autoidentificación, la referencia a otras personas y la percepción de adecuación en diferentes contextos. Los participantes con una identidad de discapacidad más fuerte eran más propensos a utilizar un lenguaje que antepone la identidad para la autoidentificación y al referirse a otras personas, percibiéndolo como más apropiado en todos los contextos. Por el contrario, aquellos con una identidad de discapacidad más baja preferían un lenguaje que antepone a la persona. Estos hallazgos contribuyen a nuestra comprensión de la influencia de la identidad de discapacidad en las preferencias lingüísticas, informando sobre el uso respetuoso del lenguaje que defiende la dignidad, la autonomía y la capacidad de acción de las personas con discapacidad.

Varios factores demográficos y relacionados con la salud fueron predictores significativos de la identidad de discapacidad, entre ellos la edad más joven, el género no binario, la residencia en «otros» países, las afecciones del desarrollo neurológico, auditivas, digestivas o de dolor, las afecciones congénitas y el hecho de tener discapacidades visibles o tanto visibles como invisibles. Aunque la investigación sobre la identidad de la discapacidad aún está en sus inicios, el modelo de desarrollo de la identidad psicosocial de las personas con discapacidad —que incluye los estados de aceptación, relación, adopción y compromiso (Forber-Pratt y Zape, 2017)— ofrece una valiosa perspectiva sobre cómo los factores demográficos y relacionados con la salud se relacionan con la identidad de la discapacidad. Independientemente de si una afección es congénita o adquirida, las personas suelen avanzar hacia la aceptación, establecer conexiones dentro de la comunidad de personas con discapacidad y fortalecer su identidad a través de la participación en la comunidad y la adopción cultural (Forber-Pratt y Zape, 2017).

Factores demográficos y relacionados con la salud

Edad y afecciones congénitas

Este estudio encontró una correlación negativa débil pero significativa entre la edad y la identidad de discapacidad, ya que cada año adicional se asociaba con una disminución en las puntuaciones de identidad de discapacidad. De manera similar, una encuesta realizada en Estados Unidos (N = 388) encontró que los encuestados de más edad eran más propensos a sentirse socialmente excluidos y a rechazar el orgullo por la discapacidad (Darling y Heckert, 2010), un aspecto clave de la identidad de la discapacidad que fomenta el sentido de pertenencia a la comunidad (Dunn y Burcaw, 2013). Los encuestados de más edad también tendían a alinearse con el modelo médico de la discapacidad, depositando una mayor confianza en la autoridad médica (Darling y Heckert, 2010). Dado que este modelo fue en su día la perspectiva dominante, es probable que los adultos mayores se socializaran con estas opiniones, lo que puede ayudar a explicar su preferencia por el lenguaje que antepone a la persona.

El acceso limitado a Internet, una plataforma importante para difundir la política y el discurso sobre la discapacidad, especialmente a través de las redes sociales (Gelfgren et al., 2022), puede contribuir aún más a reducir los niveles de orgullo por la discapacidad y, en consecuencia, a disminuir la identidad de discapacidad entre los adultos mayores en comparación con las generaciones más jóvenes (Darling y Heckert, 2010).

En cuanto al lenguaje sobre la discapacidad, el aumento de la edad predecía significativamente el uso de un lenguaje que antepone a la persona y un lenguaje intercambiable frente al lenguaje que antepone la identidad para la autoidentificación. Al referirse a otras personas, el aumento de la edad se asociaba con una preferencia por el lenguaje que antepone a la persona frente al lenguaje que antepone la identidad y al lenguaje intercambiable. Estos hallazgos coinciden con una encuesta previa realizada en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido (N = 895), en la que se observó que los participantes de 35 años o más preferían el lenguaje que antepone a la persona, mientras que los participantes más jóvenes se decantaban por el lenguaje que antepone a la identidad (Sharif et al., 2022), lo que probablemente refleja los cambios generacionales hacia la inclusividad (Darling y Heckert, 2010). El presente estudio se basa en esto y destaca el papel de la identidad de discapacidad en estas preferencias lingüísticas generacionales.

Aunque el presente estudio encontró una correlación positiva débil pero significativa entre la duración de la discapacidad y la identidad de discapacidad, la duración no fue un predictor significativo. Por el contrario, las afecciones congénitas (en comparación con las adquiridas) predijeron significativamente la identidad de discapacidad. Un estudio realizado en Estados Unidos (N = 161) encontró que el apego comunitario y la afirmación de la discapacidad eran más fuertes entre los participantes con discapacidades de aparición temprana, en comparación con los diagnosticados después de los 18 años, aunque no se compararon explícitamente las afecciones congénitas y las adquiridas (Hahn y Belt, 2004). Una encuesta posterior (N = 226) mostró que la identidad de discapacidad desempeñaba un papel clave a la hora de explicar por qué las personas con discapacidades congénitas declaraban una mayor satisfacción con la vida, independientemente de la duración de la discapacidad o de las limitaciones funcionales (Bogart, 2014). Estos hallazgos sugieren que las personas con afecciones congénitas pueden desarrollar una identidad de discapacidad más fuerte desde una edad temprana (Darling y Heckert, 2010; Hahn y Belt, 2004), posiblemente debido a un período crítico para la adaptación óptima en los primeros años de vida (Bogart, 2014), lo que justifica una investigación más profunda.

Al igual que las personas mayores, aquellas que adquieren discapacidades más tarde en la vida pueden haber sido socializadas en las normas sociales del estigma, lo que puede llevar a un rechazo del orgullo por la discapacidad (Darling y Heckert, 2010). Las personas con discapacidades adquiridas también son más propensas a definir su identidad en relación con un grupo de referencia sin discapacidades, al que pertenecían antes de adquirir su discapacidad, lo que puede contribuir a una menor autoestima y a un sentimiento de exclusión (Darling y Heckert, 2010). Sin embargo, la ausencia de una relación significativa entre la duración de la discapacidad y la identidad de discapacidad, a pesar de la fuerte asociación con las afecciones congénitas, es inesperada. Además, ni las afecciones congénitas ni las adquiridas fueron significativas para predecir el uso del lenguaje de discapacidad.

Identidad de género

En cuanto a la autoidentificación y al referirse a otras personas, identificarse como no binario (en comparación con femenino) predijo significativamente el uso del lenguaje de identidad en lugar del lenguaje de persona. En consonancia con estos hallazgos, una encuesta internacional realizada a participantes de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido (N = 895) reveló una relación significativa entre la identidad de género y las preferencias lingüísticas en materia de discapacidad: el 81,6 % de los participantes no binarios preferían el lenguaje que antepone la identidad al lenguaje que antepone a la persona o no tenían preferencia (Sharif et al., 2022).

Aunque la investigación sobre la interseccionalidad de la identidad de discapacidad y la diversidad de género aún está en sus inicios, los estudios existentes muestran que las mujeres con discapacidad se enfrentan a una doble opresión a través del capacitismo y el sexismo (Olkin et al., 2019). Las personas no binarias con discapacidad probablemente se enfrentan a una marginación similar, si no mayor. Las experiencias de estigmatización pueden fomentar la identificación con sus grupos estigmatizados, lo que fomenta el orgullo comunitario (Bogart et al., 2018) y, a su vez, la preferencia por el lenguaje que antepone la identidad. Dado que la identidad de discapacidad se asocia con resultados positivos como la autoestima y el bienestar (Bogart, 2014, 2015), este proceso puede servir como factor de protección, ayudando a las personas a exteriorizar el estigma en lugar de interiorizarlo (Bogart et al., 2017). Se necesitan más investigaciones para explorar estas interseccionalidades, especialmente a medida que la sociedad avanza hacia una mayor inclusión.

Trastornos del desarrollo neurológico

Las condiciones del desarrollo neurológico se asociaron con una identidad de discapacidad más fuerte en comparación con las condiciones del sistema nervioso, y predijeron significativamente el uso de un lenguaje que antepone la identidad tanto para la autoidentificación como para referirse a otras personas. Estos hallazgos concuerdan con la investigación sobre el autismo. Por ejemplo, una encuesta australiana (N = 198) reveló que, en comparación con los rasgos autistas y el estigma internalizado, una identidad autista más fuerte se asociaba de forma más consistente con una preferencia por el lenguaje que antepone la identidad y una menor probabilidad de encontrar ofensivos dichos términos (Bury, Jellett, Haschek, et al., 2023; Bury, Jellett, Spoor y Hedley, 2023). Las investigaciones realizadas en Estados Unidos (N = 728) también respaldan esta preferencia, ya que el 87 % de los adultos autistas se decantan por el lenguaje que antepone la identidad (Taboas et al., 2023). Una encuesta global realizada a adultos autistas de habla inglesa (N = 654) obtuvo resultados similares (Keating et al., 2023).

Sin embargo, el contexto cultural es importante. Una encuesta realizada a adultos autistas de habla neerlandesa y a sus padres (N = 1312) reveló una preferencia por el lenguaje que antepone la persona, posiblemente influenciada por las normas lingüísticas y culturales (Buijsman et al., 2023). Cabe destacar que los encuestados más jóvenes se mostraron a favor del lenguaje que antepone la identidad, probablemente influenciados por su participación activa en el discurso sobre la neurodiversidad en las redes sociales. Los encuestados con mayor inteligencia también prefirieron el lenguaje que antepone la identidad, posiblemente debido a una desconexión entre cómo se perciben a sí mismos y cómo los perciben los demás (Buijsman et al., 2023; Han et al., 2022). Para aquellos con una fuerte identidad autista, el lenguaje que antepone la identidad puede expresar solidaridad con la comunidad autista (Bury, Jellett, Haschek, et al., 2023; Bury, Jellett, Spoor y Hedley, 2023; Dunn y Andrews, 2015). Según el modelo de rechazo-identificación (Bogart et al., 2018), las experiencias de estigmatización pueden fortalecer la conexión con la comunidad e incitar a las personas a recuperar el lenguaje que antepone la identidad como una forma e e de reafirmar su identidad dentro de la comunidad de personas con discapacidad (Botha et al., 2022; Bury, Jellett, Haschek, et al., 2023; Bury, Jellett, Spoor y Hedley, 2023).

No obstante, las preferencias por el lenguaje que antepone la identidad han sido criticadas por reflejar principalmente las opiniones de aquellas personas con menores necesidades de apoyo que entienden su condición dentro de un marco de neurodiversidad, lo que podría excluir a la comunidad autista en general (Bagatell, 2010; Kenny et al., 2016). Dado que la mayoría de los estudios se basan en encuestas en línea, es posible que las personas con mayores necesidades de apoyo estén infrarrepresentadas, lo que limita la generalización de los resultados, incluidos los del presente estudio.

Las investigaciones sobre la identidad de la discapacidad y las preferencias lingüísticas entre las personas con otras afecciones del desarrollo neurológico siguen siendo limitadas. Una encuesta realizada en Estados Unidos (N = 92) a estudiantes universitarios con autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad o dificultades de aprendizaje reveló que todos los participantes habían desarrollado una identidad de discapacidad (Shmulsky et al., 2021). Las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad o dificultades de aprendizaje manifestaron una identificación con la discapacidad más fuerte que las personas con autismo solo. Dado que el presente estudio ha revelado que los trastornos del desarrollo neurológico se asocian con una identidad de discapacidad más fuerte y una preferencia por el lenguaje que antepone la identidad, los conocimientos derivados de la investigación sobre el autismo podrían extenderse a estos otros trastornos. Sin embargo, esto requiere una investigación más profunda, especialmente porque algunos trastornos han recibido mucha menos atención por parte de los investigadores (Layinka et al., 2024), lo que limita la comprensión pública y las oportunidades para el desarrollo de la identidad de discapacidad.

Trastornos auditivos

Si bien las investigaciones sobre las preferencias lingüísticas en relación con la discapacidad siguen siendo inconsistentes, los estudios sobre el autismo y las condiciones auditivas son los más avanzados. En este estudio, las condiciones auditivas no predijeron de manera significativa el uso del lenguaje de la discapacidad, ni para la autoidentificación ni para referirse a otras personas. Sin embargo, se asociaron con una identidad de discapacidad más fuerte en comparación con las condiciones del sistema nervioso. Este hallazgo concuerda con las expectativas, ya que la cultura sorda suele considerar la sordera como una identidad más que como una discapacidad (Brueggemann, 2013; Forber-Pratt et al., 2019). Aunque el lenguaje que antepone la identidad se utiliza a menudo para expresar el orgullo y la afiliación a la comunidad sorda (Brueggemann, 2013), esto no fue evidente en el presente estudio. Algunas personas sordas se consideran una minoría cultural y lingüística distinta y no se identifican como discapacitadas (Andrews et al., 2019; Branson y Miller, 2005). Aunque esto no se evaluó en el presente estudio, puede ayudar a explicar la falta de significación en los resultados sobre la preferencia por el lenguaje de la discapacidad.

Condiciones de dolor

Las afecciones dolorosas se asociaron con una identidad de discapacidad más fuerte en comparación con las afecciones del sistema nervioso, y predijeron significativamente el uso del lenguaje de identidad primero tanto para la autoidentificación como para referirse a otras personas. Una encuesta realizada en Estados Unidos (N = 710) examinó previamente si la discapacidad de una persona, junto con factores personales y ambientales, predecía la autoidentificación de la discapacidad (Bogart et al., 2017). Aunque se planteó la hipótesis de que el dolor era un factor predictivo, solo la edad, los ingresos, la gravedad y el estigma fueron significativos. Sin embargo, la relación puede ser diferente cuando el dolor es la afección principal, como en el presente estudio, en lugar de un factor contextual. Estos hallazgos ponen de relieve la necesidad de seguir investigando el dolor como afección principal y su relación con la identidad de discapacidad y el uso del lenguaje.

Visibilidad de la discapacidad

Tener una discapacidad visible, o tanto una discapacidad visible como invisible, se asoció con una identidad de discapacidad más fuerte en comparación con tener solo una discapacidad invisible. También predijo significativamente el uso de un lenguaje que antepone la identidad tanto para la autoidentificación como para referirse a otras personas. En apoyo de esto, una encuesta realizada en Estados Unidos (N = 93) encontró que las personas con discapacidades más visibles obtuvieron puntuaciones más altas en la identificación de la discapacidad (Nario-Redmond y Oleson, 2016). Para las personas con discapacidades visibles, «pasar» por no discapacitadas suele ser menos factible, lo que las expone en mayor medida a barreras sociales y ambientales, lo que puede reforzar la identidad de discapacidad.

Sin embargo, el mismo estudio reveló que las personas con discapacidades más visibles también eran menos propensas a afiliarse a otras personas con discapacidades, incluso después de tener en cuenta otros factores predictivos. Esto es notable, dado que los aspectos clave de la identidad de discapacidad incluyen el apego a la comunidad y la participación en el activismo por la discapacidad (Dunn y Burcaw, 2013; Forber-Pratt et al., 2020). Por el contrario, una encuesta más amplia realizada en Estados Unidos (N = 710) reveló que la visibilidad de una discapacidad no predecía de manera significativa la identificación con la discapacidad (Bogart et al., 2017), lo que justifica la realización de más investigaciones sobre el papel de la visibilidad de la discapacidad. También es necesario seguir investigando para explorar la relación entre la visibilidad de la discapacidad y el uso del lenguaje relacionado con la discapacidad.

Afecciones digestivas

Las afecciones digestivas se asociaron con una menor identidad de discapacidad. Sin embargo, también predijeron una preferencia por el lenguaje que antepone la identidad al referirse a otras personas, lo que pone de relieve la complejidad de la relación entre las afecciones digestivas, la identidad de discapacidad y el uso del lenguaje, una relación que no se había explorado anteriormente y que subraya la necesidad de seguir investigando.

Limitaciones

Los participantes fueron reclutados a través de organizaciones de defensa y servicios comunitarios, lo que puede no ser representativo de todas las discapacidades y afecciones de salud. Este enfoque de reclutamiento puede haber introducido un sesgo de respuesta hacia las personas con identidades de discapacidad más fuertes, que a menudo están más comprometidas con el activismo en favor de las discapacidades (Dunn y Burcaw, 2013). El uso de encuestas en línea también puede haber introducido un sesgo de accesibilidad, favoreciendo a aquellos con menores necesidades de apoyo y limitando potencialmente la generalización entre los grupos de personas con discapacidad y dentro de ellos. Además, un interés particular en el lenguaje de la discapacidad puede haber influido en la participación, como se refleja en el elevado número de encuestados familiarizados con el lenguaje que antepone a la persona y la identidad (Grech et al., 2024).

Limitaciones de la generalización

Se espera que los resultados de este estudio se puedan generalizar a los adultos angloparlantes con discapacidades o problemas de salud que residen en países occidentales, en particular aquellos con acceso a Internet que están dispuestos y son capaces de completar una encuesta en línea. La generalización también puede verse limitada por el uso de agrupaciones categóricas, que pueden simplificar en exceso la complejidad de la identidad de la discapacidad y el uso del lenguaje. Además, los resultados están sujetos a limitaciones analíticas, como las suposiciones de normalidad y homogeneidad de la varianza; aunque se han abordado las infracciones siempre que ha sido posible, los resultados deben interpretarse con cautela. Los análisis de regresión se realizaron a posteriori y deben interpretarse como exploratorios. Por último, la generalización puede verse influida por las normas culturales que evolucionan con el tiempo a medida que las sociedades se vuelven más inclusivas con las personas con discapacidad.

Conclusión

Este estudio identificó una relación significativa entre la identidad de discapacidad y el uso de un lenguaje que antepone a la persona, a la identidad o intercambiable. La identidad de discapacidad predijo de manera significativa el uso del lenguaje de discapacidad para la autoidentificación y al referirse a otras personas, así como la percepción de la idoneidad del uso del lenguaje en diferentes contextos, una idea especialmente relevante en la investigación y la práctica de la rehabilitación. Varios factores demográficos y relacionados con la salud también predijeron de manera significativa la identidad de discapacidad e influyeron en el uso del lenguaje para la autoidentificación y al referirse a otras personas. Estos hallazgos ponen de relieve la necesidad de seguir investigando las relaciones matizadas entre los factores demográficos y relacionados con la salud, la identidad de discapacidad y el lenguaje de discapacidad. Los estudios futuros deberían explorar cómo los contextos personales y ambientales influyen en el uso del lenguaje entre las personas con discapacidad, incluyendo comparaciones entre los distintos tipos de discapacidad. Una comprensión más profunda de estas relaciones es esencial para defender los derechos de las personas con discapacidad.

Referencias

References

American Psychological Association. (1992). Guidelines for nonhandicapping language in APA journals. Committee on Disability Issues in Psychology. https://extension.usu.edu/employee/files/self_assessment_tool/10C_Language.pdf

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association: The official guide to APA Style (7th ed.).

Andrews, E. E. (2017). Disability models. In M. A. Budd, S. Hough, S. T. Wegener, & W. Stiers (Eds.), Practical psychology in medical rehabilitation (pp. 77–83). Springer.

Andrews, E. E., Forber-Pratt, A. J., Mona, L. R., Lund, E. M., Pilarski, C. R.,& Balter, R. (2019). #Saytheword: A disability culture commentary on the erasure of “disability”. Rehabilitation Psychology, 64(2), 111–118. https://doi.org/10.1037/rep0000258

Andrews, E. E., Kuemmel, A., Williams, J. L., Pilarski, C. R., Dunn, M., & Lund, E. M. (2013). Providing culturally competent supervision to trainees with disabilities in rehabilitation settings. Rehabilitation Psychology, 58(3), 233–244. https://doi.org/10.1037/a0033338

Bagatell, N. (2010). From cure to community: Transforming notions of autism. Ethos, 38(1), 33–55. https://doi.org/10.1111/j.1548-1352.2009 .01080.x

Barnes, C. (2019). Understanding the social model of disability: Past, present, and future. In N. Watson & S. Vehmas (Eds.), Routledge handbook of disability studies (2nd ed., pp. 14–31). Routledge.

Bogart, K. R. (2014). The role of disability self-concept in adaptation to congenital or acquired disability. Rehabilitation Psychology, 59(1), 107–115. https://doi.org/10.1037/a0035800

Bogart, K. R. (2015). Disability identity predicts lower anxiety and depression in multiple sclerosis. Rehabilitation Psychology, 60(1), 105–109. https://doi.org/10.1037/rep0000029

Bogart, K. R., & Dunn, D. S. (2019). Ableism special issue introduction. Journal of Social Issues, 75(3), 650–664. https://doi.org/10.1111/josi.12354

Bogart, K. R., Lund, E.M., & Rottenstein, A. (2018). Disability pride protects self-esteem through the rejection-identification model. Rehabilitation Psychology, 63(1), 155–159. https://doi.org/10.1037/rep0000166

Bogart, K. R., Rottenstein, A., Lund, E. M., & Bouchard, L. (2017). Who self-identifies as disabled? An examination of impairment and contextual predictors. Rehabilitation Psychology, 62(4), 553–562. https://doi.org/10.1037/rep0000132

Botha, M., Dibb, B., & Frost, D. M. (2022). “Autism is me”: An investigation of how autistic individuals make sense of autism and stigma. Disability & Society, 37(3), 427–453. https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1822782

Bottema-Beutel, K., Kapp, S. K., Lester, J. N., Sasson, J. N., & Hand, B. N. (2021). Avoiding ableist language: Suggestions for autism researchers. Autism in Adulthood, 3(1), 18–29. https://doi.org/10.1089/aut.2020.0014

Branson, J.,&Miller, D. (2005).Damned for their difference: The cultural construction of deaf people as disabled. Scandinavian Journal of Disability Research, 7(2), 129–132. https://doi.org/10.1080/15017410510032244

Brown, L. X. Z. (2011, August 4). The significance of semantics: Person-first language: Why it matters. Autistic Hoya. https://www.autistichoya.com/ 2011/08/significance-of-semantics-person-first.html

Brueggemann, B. J. (2013). Disability studies/disability culture. In M. L.Wehmeyer (Ed.), The Oxford handbook of positive psychology and disability (pp. 279–300). Oxford University Press.

Buijsman, R., Begeer, S., & Scheeren, A. M. (2023). “Autistic person” or “person with autism?” Person-first language preference in Dutch adults with autism and parents. Autism, 27(3), 788–795. https://doi.org/10 .1177/13623613221117914

Bury, S. M., Jellett, R., Haschek, A.,Wenzel, M., Hedley, D., & Spoor, J. R. (2023). Understanding language preference: Autism knowledge, experience of stigma and autism identity. Autism, 27(6), 1588–1600. https://doi.org/10.1177/13623613221142383

Bury, S.M., Jellett, R., Spoor, J. R.,& Hedley, D. (2023). “It defines who I am” or “it’s something I have”:What language do [autistic] Australian adults [on the autism spectrum] prefer? Journal of Autism and Developmental Disorders, 53(2), 677–687. https://doi.org/10.1007/s10803-020-04425-3

Crocker, A. F.,& Smith, S. N. (2019). Person-first language: Are we practicing what we preach? Journal of Multidisciplinary Healthcare, 12, 125–129. https://doi.org/10.2147/JMDH.S140067

Darling, R. B., & Heckert, A. D. (2010). Orientations toward disability: Differences over the life course. International Journal of Disability, Development and Education, 57(2), 131–143. https://doi.org/10.1080/10349121003750489

Dunn, D. S., & Andrews, E. E. (2015). Person-first and identity-first language: Developing psychologists’ cultural competence using disability language. American Psychologist, 70(3), 255–264. https://doi.org/10.1037/a0038636

Dunn, D. S., & Burcaw, S. (2013). Disability identity: Exploring narrative accounts of disability. Rehabilitation Psychology, 58(2), 148–157. https://doi.org/10.1037/a0031691

Forber-Pratt, A. J., Merrin, G. J., Mueller, C. O., Price, L. R.,& Kettrey, H. H. (2020). Initial factor exploration of disability identity. Rehabilitation Psychology, 65(1), 1–10. https://doi.org/10.1037/rep0000308

Forber-Pratt, A. J., Mueller, C. O., & Andrews, E. E. (2019). Disability identity and allyship in rehabilitation psychology: Sit, stand, sign, and show up. Rehabilitation Psychology, 64(2), 119–129. https://doi.org/10.1037/ rep0000256

Forber-Pratt, A. J., & Zape, M. P. (2017). Disability identity development model: Voices from the ADA–generation”. Disability and Health Journal, 10(2), 350–355. https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2016.12.013

Gelfgren, S., Ineland, J., & Cocq, C. (2022). Social media and disability advocacy organizations: Caught between hopes and realities. Disability & Society, 37(7), 1085–1106. https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1867069

Gernsbacher, M. A. (2017). Editorial perspective: The use of person-first language in scholarly writing may accentuate stigma. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58(7), 859–861. https://doi.org/10.1111/jcpp.12706

Granello, D. H., & Gibbs, T. A. (2016). The power of language and labels: “The mentally ill” versus “people with mental illnesses”. Journal of Counseling & Development, 94(1), 31–40. https://doi.org/10.1002/jcad .12059

Grech, L. B., Koller, D., & Olley, A. (2023). Furthering the person-first versus identity-first language debate. Australian Psychologist, 58(4), 223–232. https://doi.org/10.1080/00050067.2023.2192863

Grech, L. B., Koller, D., & Olley, A. (2024). Person-first and identity-first disability language: Informing client centred care. Social Science & 10 JANISZEWSKI, FRIEDEL, SKVARC, KOLLER, AND GRECH Medicine, 362, Article 117444. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.117444

Hahn, H. D., & Belt, T. L. (2004). Disability identity and attitudes toward cure in a sample of disabled activists. Journal of Health and Social Behavior, 45(4), 453–464. https://doi.org/10.1177/002214650404500407

Han, E., Scior, K., Avramides, K., & Crane, L. (2022). A systematic review on autistic people’s experiences of stigma and coping strategies. Autism Research, 15(1), 12–26. https://doi.org/10.1002/aur.2652

Kazak, A. E. (2018). Editorial: Journal article reporting standards. American Psychologist, 73(1), 1–2. https://doi.org/10.1037/amp0000263

Keating, C. T., Hickman, L., Leung, J.,Monk, R.,Montgomery, A., Heath, H., & Sowden, S. (2023). Autism-related language preferences of English-speaking individuals across the globe: A mixed methods investigation. Autism Research, 16(2), 406–428. https://doi.org/10.1002/aur.2864

Kenny, L., Hattersley, C., Molins, B., Buckley, C., Povey, C., & Pellicano, E. (2016). Which terms should be used to describe autism? Perspectives from the UK autism community. Autism, 20(4), 442–462. https://doi.org/10.1177/1362361315588200

Layinka, O., Hargitai, L. D., Shah, P., Waldren, L. H., & Leung, F. Y. N. (2024). Five interdisciplinary tensions and opportunities in neurodiversity research. eLife, 13, Article e98461. https://doi.org/10.7554/eLife.98461

Nario-Redmond, M. R., Noel, J. G., & Fern, E. (2013). Redefining disability, e-imagining the self: Disability identification predicts self-esteem and strategic responses to stigma. Self and Identity, 12(5), 468–488. https://doi.org/10.1080/15298868.2012.681118

Nario-Redmond, M. R., & Oleson, K. C. (2016). Disability group identification and disability-rights advocacy: Contingencies among emerging and other adults. Emerging Adulthood, 4(3), 207–218. https://doi.org/10.1177/2167696815579830

Oliver, M. (1983). Social work with disabled people. Macmillan Publishers Limited. https://doi.org/10.1007/978-1-349-86058-6 Olkin, R. (1999). The personal, professional and political when clients have disabilities. Women & Therapy, 22(2), 87–103. https://doi.org/10.1300/J015v22n02_07

Olkin, R., Hayward, H., Abbene, M. S., & VanHeel, G. (2019). The experiences of microaggressions against women with visible and invisible disabilities. Journal of Social Issues, 75(3), 757–785. https://doi.org/10.1111/josi.12342

Sharif, A., McCall, A. L., & Bolante, K. R. (2022). Should I say “disabled people” or “people with disabilities?” Language preferences of disabled people between identity- and person-first language. Proceedings of the 24th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility (p. 10). https://doi.org/10.1145/3517428.3544813

Shmulsky, S., Gobbo, K., Donahue, A., & Klucken, F. (2021). Do neurodivergent college students forge a disability identity? A snapshot and implications. Journal of Postsecondary Education and Disability, 34(1), 53–63.

Taboas, A., Doepke, K., & Zimmerman, C. (2023). Preferences for identity first versus person-first language in a US sample of autism stakeholders. Autism, 27(2), 565–570. https://doi.org/10.1177/13623613221130845

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of inter-group conflict. In M. J. Hatch&M. Schultz (Eds.), Organizational identity: A reader (pp. 33–47). Oxford University Press.

Vivanti, G. (2020). Ask the editor: What is the most appropriate way to talk about individuals with a diagnosis of autism? Journal of Autism and Developmental Disorders, 50(2), 691–693. https://doi.org/10.1007/s10803-019-04280-x

Wehmeyer, M., Bersani, H., & Gagne, R. (2000). Riding the third wave: Self-determination and self-advocacy in the 21st century. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 15(2), 106–115. https://doi.org/10.1177/108835760001500206

World Health Organization. (2022). International Classification of Diseases,11th Revision (ICD-11).